目次

1. 自己弁護は本能!?

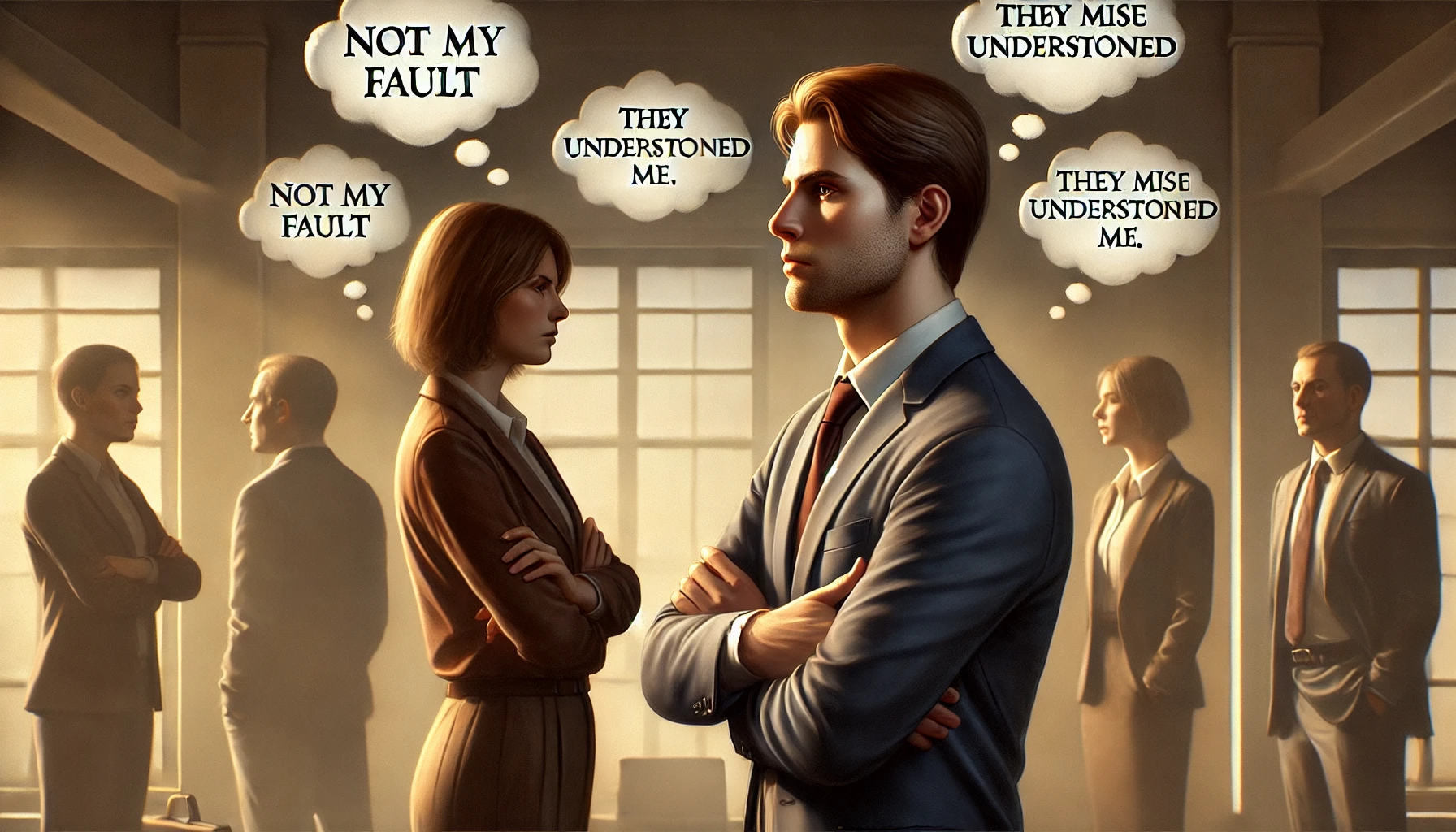

日常会話の中で、自分を正当化したり、話を盛ったりすることは誰にでもあります。しかし、なぜ人は無意識のうちに自己弁護をしてしまうのでしょうか? 実は、この行動は単なる癖ではなく、心理学的に説明できるメカニズムによるものなのです。最近の自分の会話を冷静に思い返してみて下さい。心当たりはありませんか?

本記事では、認知的不協和、確証バイアス、承認欲求などの心理学的視点から、自己弁護の仕組みとそれを抑える方法について解説します。

2. 認知的不協和理論 – 自分を正当化する心理

人は、自分の信念や態度、行動が矛盾すると不快感(認知的不協和)を感じます。この不快感を軽減するために、自己正当化を行うことがあります。例えば、仕事でミスをしたときに「自分のせいではなく、外部要因があった」と説明するのは、矛盾を減らすための無意識の行動です。

3. 確証バイアス – 都合の良い情報だけを信じる

人は自分の信念や考えを支持する情報ばかりを集め、反する情報を無視する傾向があります。これは確証バイアスと呼ばれ、自分の意見や行動を正当化しやすくする要因となります。喧嘩の際に「自分が正しい証拠」ばかりを探してしまうのも、このバイアスの影響です。

4. 自己イメージの保護と承認欲求

人は基本的に「自分をよく見せたい」「悪く思われたくない」という欲求を持っています。話を盛ったり、言い訳をしたりすることで、自己評価を守ろうとするのです。SNS上で「自分の言い分」を投稿し、他者からの賛同を得ようとするのも、この承認欲求の表れです。

5. 自己客体化理論 – 他者の評価を気にする心理

特に外見や能力に関する話題では、人は他者の視点で自分を評価し、それに基づいて行動を調整します。自分の話を少し誇張したり、成功体験を強調したりするのは、より良い評価を得たいという心理が影響しています。

6. システム正当化理論 – 社会や自分の立場を守る

社会的なシステムや自分の所属する集団を正当化しようとする傾向も、自己弁護の一因です。例えば、「上司が悪いから自分の仕事がうまくいかない」と考えることで、現在の状況を合理化しようとするのです。

7. どうすれば自己弁護を減らせるか?

自己弁護は人間の自然な反応ですが、それを抑えることで、より客観的で誠実なコミュニケーションが可能になります。具体的には、

・事実と感情を分けて話す

・相手の視点にも耳を傾ける

・「自分が間違っているかもしれない」という視点を持つ

自己弁護を完全になくすことは難しいですが、意識的に減らすことで、より誠実で建設的な対話が生まれるでしょう。

まとめ|人の話を聞くときに意識すべきこと

自己弁護は人間の本能的な反応であり、誰にでも起こる心理現象です。そのため、相手の話を聞く際には「相手は無意識に自分を正当化している可能性がある」という前提を持つことが重要です。これは避けられないものであり、責めるのではなく、それを理解した上で対応することが大切です。その上で、次の点を意識すると、より冷静でバランスの取れた判断ができるようになります。

✅話の全体像をつかむ

相手の話が感情的になっている場合、事実と意見が混ざっている可能性があります。まずは、何が事実で何が解釈なのかを冷静に整理しましょう。

✅一方の話だけを信じない

人は確証バイアスの影響を受けやすいため、相手の言うことをすべてそのまま受け入れるのではなく、他の視点からも考えてみることが重要です。

✅相手の心理を理解する

相手が自己弁護をしている場合、それは自分を守るための無意識の行動です。責めるのではなく、冷静に「なぜそう考えているのか?」と問いかけることで、より建設的な対話が可能になります。

✅感情に流されず、論理的に判断する

相手の話が感情的になっていると、自分も感情的に反応しがちです。しかし、一歩引いて論理的に判断することで、より公正な結論を導くことができます。

✅相手に寄り添いながらも冷静な視点を持つ

共感を示しつつも、相手の話を客観的に分析することで、相手も冷静に話すようになる可能性があります。

自己弁護は本能的な反応であり、誰しもが行うものです。それを責めるのではなく、理解しながら話を聞くことができれば、より冷静で建設的なコミュニケーションが可能になります。

関連記事・派生記事リンク

自己啓発関係の記事一覧です。豊かな人生を歩むためにお役立てください♪(´▽`)

心理テストや脳の仕組み等、自己分析にお役立てください( •̀ ω •́ )y